はじめに

2025年3月4日に小規模事業者持続化補助金の一般型(通常枠)と創業型の公募要領(暫定版)が発表になりました。申請受付開始は2025年5月1日。申請締切は6月13日となります。

公募要領の公開から申請締切まで3か月以上ありますのである程度しっかりとした準備を行う事ができると思います。

申請にあたって守らなければならないルール等もありますので、申請を検討している方は本記事をご覧になり、万全の準備の上申請してください。

小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金とは、日本商工会議所や全国商工会連合会を通じて申請する補助金制度で、小規模事業者が販路開拓や業務改善のために活用できる資金援助制度です。

小規模事業者とは

申請できる小規模事業者とは「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。

| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |

| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |

| 製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |

常時使用する従業員には法人の役員や、個人事業主本人及び同居の親族従業員。申請時点で育児休業中、介護休業中、傷病休業中、又は休職中の従業員は含みません。

パートタイム従業員については、所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の従業員(正社員やフルタイム等の基幹的な働きをしているパート、アルバイト)よりも短い(4分の3以下)従業員は「常時使用する従業員」には含まない事としています。

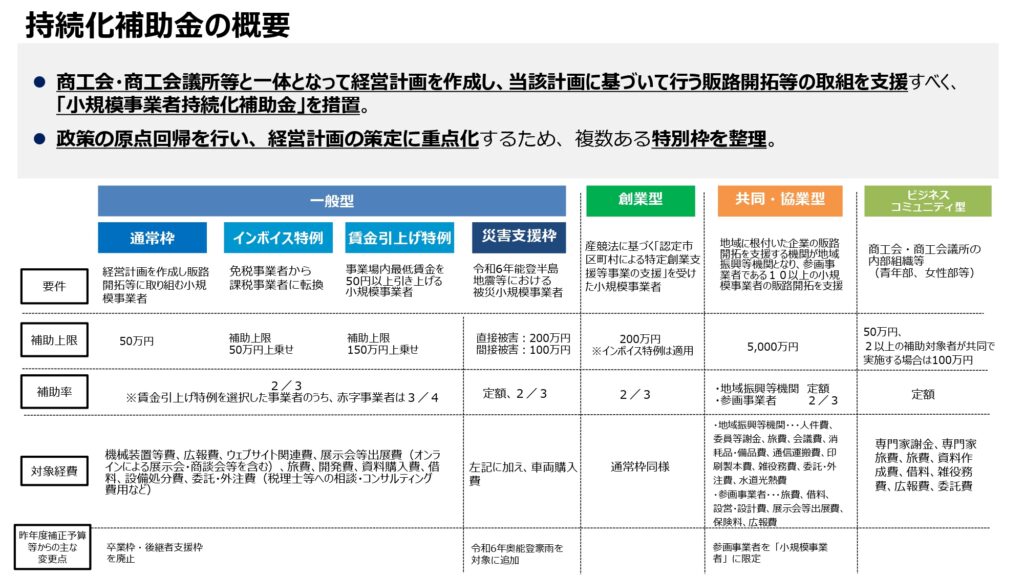

申請枠及び補助上限額

申請枠は主に「一般型」と「創業型」の2種類となっており、それ以外に特定の機関や商工会等の内部組織(青年部・女性部等)向けの申請枠があります。一般型はインボイス特例と賃金引上げ特例が、創業型はインボイス特例があり、特例を使う事で補助上限額が上乗せになります。

| 一般型 | 通常枠 | 50万円 |

| インボイス特例 | 100万円(特例で50万円上乗せ) | |

| 賃金引上げ特例 | 200万円(特例で150万円上乗せ) | |

| 両方の特例が対象 | 250万円(両特例で200万円上乗せ) | |

| 創業型 | 特例無し | 200万円 |

| インボイス特例 | 250万円(特例で50万円上乗せ) |

インボイス特例とは以下の条件のどれかに当てはまる事業者に対して一律50万円補助上限が上乗せになります。

①2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事があるもの

②2023 年 10 月 1 日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者

また賃金引上げ特例では補助事業実施期間に事業場内最低賃金を+50 円以上とした事業者に対して補助上限額が150万円上乗せになります。

さらに、賃金引上げ特例に申請する事業者のうち業績が赤字の事業者については、補助上限引き上げに加えて、補助率が2/3から3/4へ引き上がる(インボイス特例対象事業者は、インボイス特例による上乗せ部分も含む)と共に、加点を希望した場合は優先採択となる等メリットが大きいので、対象となり得る方は検討したいところです。

※中小企業庁発表の「小規模事業者持続化補助金の概要資料」

小規模事業者持続化補助金の補助対象経費

小規模事業者持続化補助金は、販路開拓や業務改善のために活用できる補助金です。単なる広告宣伝費だけでなく事務所や店舗の工事、備品や機械の購入等様々な経費が補助対象経費となっています。

補助対象経費の前提

①使用目的が補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

②交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費

③証憑資料等によって支払金額が確認できる経費

補助対象経費1. 機械装置等費

- 対象となる経費例

・高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア

・生産性拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫

・新たなサービス提供のための製造・試作機械等(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む) - 対象とならない経費例

・自動車等車両

・自転車、文房具等、パソコン、プリンター、タブレット端末、WEBカメラ等汎用性が高く目的外使用になりえるもの

補助対象経費2. 広報費

- 対象となる経費例

・チラシ、カタログの外注や発送

・新聞、雑誌等への商品、サービスの広告看板作成、設置

・試供品や販促品(販売用商品と明確に異なったり宣伝広告が掲載されている場合) - 対象とならない経費

・販売用商品と同じ試供品や、宣伝広告の掲載がない販促品

・名刺、宣伝広告を目的としない会社案内パンフレットの作成、求人広告

・チラシ等配布物のうち未配布、未使用分

補助対象経費3.ウェブサイト関連費

ウェブサイト関連費ではこの経費のみによる申請はできません。

ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4(最大50万円)が上限となります。

- 対象となる経費例

・ウェブサイト作成や更新

・インターネット広告、SEO対策

・商品販売のための動画作成、SNSに係る経費 - 対象とならない経費例

・宣伝広告を目的としない広告

・ウェブサイトに関連するコンサルティング、アドバイス費用

・有料配信する動画の制作費

補助対象経費4.展示会等出展費

- 対象となる経費例

・展示会の出店料、運搬費、通訳料、翻訳料 - 対象とならない経費例

・国により出展料の一部助成を受けるもの

・販売のみを目的とし、販路開拓に繋がらないもの

・飲食費を含んだ商談会参加費等

補助対象経費5.旅費

- 対象となる経費例

・補助事業計画に基づく販路開拓を行う為の出張に使う費用

・展示会への出店や宿泊施設への宿泊代

・バス、電車、新幹線、航空機代(エコノミークラス分の料金まで) - 対象とならない経費例

・ガソリン代、駐車場代、タクシー代、レンタカー代、高速道路通行料等

・朝食付き、温泉入浴付宿泊プランにおける朝食料金、入浴料相当分

・通常の営業活動に要する経費

補助対象経費6.新商品開発費

- 対象となる経費例

・新製品、商品の試作開発用の原材料の購入

・新たな包装パッケージに係るデザイン費用。製造、改良、加工の費用 - 対象とならない経費例

・開発、試作した商品をそのまま販売する場合の開発費用

・デザインの改良等をしない既存の包括パッケージの印刷、購入

補助対象経費7.賃料

- 対象となる経費例

・補助事業遂行に直接必要な機器、設備等のリース料、レンタル料

・商品、サービスPRイベントの会場を借りるための費用 - 対象とならない経費例

・自主事業など補助事業以外にも使用するもの

・通常の生産活動のために使用するもの

・事務所等に係る家賃

補助対象経費8.委託・外注費

- 対象となる経費例

・店舗改装・バリアフリー工事

・利用客向けトイレの改装工事

・製造、生産強化のためのガス、水道、排気工事

・インボイス対応にむけた取引先の維持拡大に向けた専門家への相談費用 - 対象とならない経費例

・補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化に結び付かない工事(単なる店舗移転を目的とした旧店舗、新店舗の解体、建設工事等)

・不動産の取得に係る費用

・駐車場経営等実質的に労働を伴わず有償でスペース・機械を貸与する事業運営におけるスペース等の改装

小規模事業者持続化補助金の申請から補助金受領までの流れ

1,要件の確認及びGビズIDの取得

まずは自社が申請できる事業者なのか、これからやろうとしている取組みが補助対象に繋がるものなのかどうか要件の確認を行います。そして補助対象になりそうという事であれば、申請の準備をすることになります。

まずやらなければいけないのは今回はGビズIDを使った電子申請のみになっているのでGビズIDを取得していない方は取得することから始めましょう。

2,事業計画書の作成及び添付書類(様式4含む)の取得

自社の課題はなにか、課題を解決する為に行う補助事業の目的は何か、計画の概要、スケジュール、予算について。さらには計画を実行した後、どう事業者の成長に繋がるのかを明確にします。そしてそれ以外に必要とされている添付書類を公募要領を参考に集めます。事業計画書は商工会又は商工会議所に提出をして、様式4を取得します。

3,申請書の提出

第17回の小規模事業者持続化補助金は16回同様にウェブ上でブラウザに直接入力する方式となります。事業計画を基にして入力をしていきましょう。

4,審査・採択

提出された事業計画書を元に事務局で審査が行われます。事業の新規性、収益性、将来性等様々な項目によって審査され、一定以上の評価の事業者が採択となります。これまでの傾向を見ると申請締め切りから採択発表まで2カ月半ほどかかるので採択発表は8月~9月頃となります。

5,事業実施

採択された事業者は採択後に送付されてくる交付決定通知書を確認後、計画に基づいて事業を進めます。補助対象経費に関する契約や、支払、納品物の受取などが行います。

この後の実績報告で必要になりますので経費の支出や成果物の管理は徹底し、必要な証拠書類を保管しておく必要があります。

6,実績報告・補助金の受け取り

事業完了後は実施報告書を提出し、審査を経て補助金が支給されることになります。報告書には、実施事業の詳細や経費の内訳、成果を記載する必要があり、さらに添付資料として契約書や納品書、支払明細等様々な書類が必要になります。

まとめ

今年の小規模事業者持続化補助金は3回行われる予定です。

小規模事業者持続化補助金は一見初心者向けの補助金と言われることもありますが、直近の採択率をみると40%とそれなりに低くなっており、申請方法も独特となっておりますので、初めて補助金を申請するといった方には難しくなっているのではないでしょうか。

採択のためには、自社の課題を確認してその課題を解決するための取組みを補助事業として検討していく事が近道だと思います。

どう考えればよいのかわからない方は商工会、商工会議所に早めに相談したり、当事務所のような認定支援機関に相談したりしながらどういう事業を進めていくのか、どう事業計画を作っていくのか考えていただければと思います。